いきなり難しそうな話から入りますが、あまがえるは、生態系とは「地球上の水と空気と土、そして太陽の光と、植物や動物、微生物といった生き物が、お互いになんらかの作用を及ぼしあってできていくシステム」と捉えています。(生物多様性基本法の前文を参考にしています。)

そのシステムは、とってもバランスが取れていて、あらゆる生き物が生きていける自然環境を維持しています。

ただ、その絶妙なバランスを、人間の暮らしのあり方によって、ある部分を崩しているのではないかと、言われています。例えば、生物の種類が減ったり、気候が変わってきたりということです。

これには、いろんな議論があって、対象となる物事が大きすぎるので、何が真実なのか個人が判断するのは難しい部分もあるのかもしれません。

ただ、生態系の中で行われている、「生き物同士の食べたり食べられたりする」中で起きている、物質の循環、例えば、食べた後のフンや、食べられた後の死骸という物が、また別の生き物の食べ物になって、その後にもフンや死骸が生じて、次の生き物がまたそれを食べるというような、限りなく起きる物質の移動は、少なくとも現代のひとの暮らしの中では起きていないということは、言い切れるのかなと考えています。

言うまでもなく、現代においては、人の暮らしから生じる、排泄物や食べ物の残渣、植物の手入れの後の残渣は、全て廃棄物として処理されています。それも、多くの場合、廃棄物処理のために多大なエネルギーを使って、です。

この部分だけをみても、ひょっとしたら、ひとの暮らしは、生態系のバランスを崩すことになっているのではないかと言い切ってもいいと思われるのです。

もし人の暮らしが、図らずも生態系のバランスを崩し、本当にそのことが原因で、生物の多様性を崩したり、気候を変動させたりすることに繋がっているなら、それは、地球の生態系の一員としては本当に残念なことで、なんとか改めなければならないと考えさせられるのです。

そこで、人が食べた後のフンについては、今は難しいかもしれないが、せめて食べたものの残りや食べられない部分であったり、育てている植物をお手入れしたりした際に生じる枝葉や、落ち葉などの、「生き物の死骸」と言えるものだけでも、ごみとせすに、土に還したり、他の生き物、微生物の餌にして分解してもらうくらいのことはしたいなあと、あまがえるは考えているわけです。

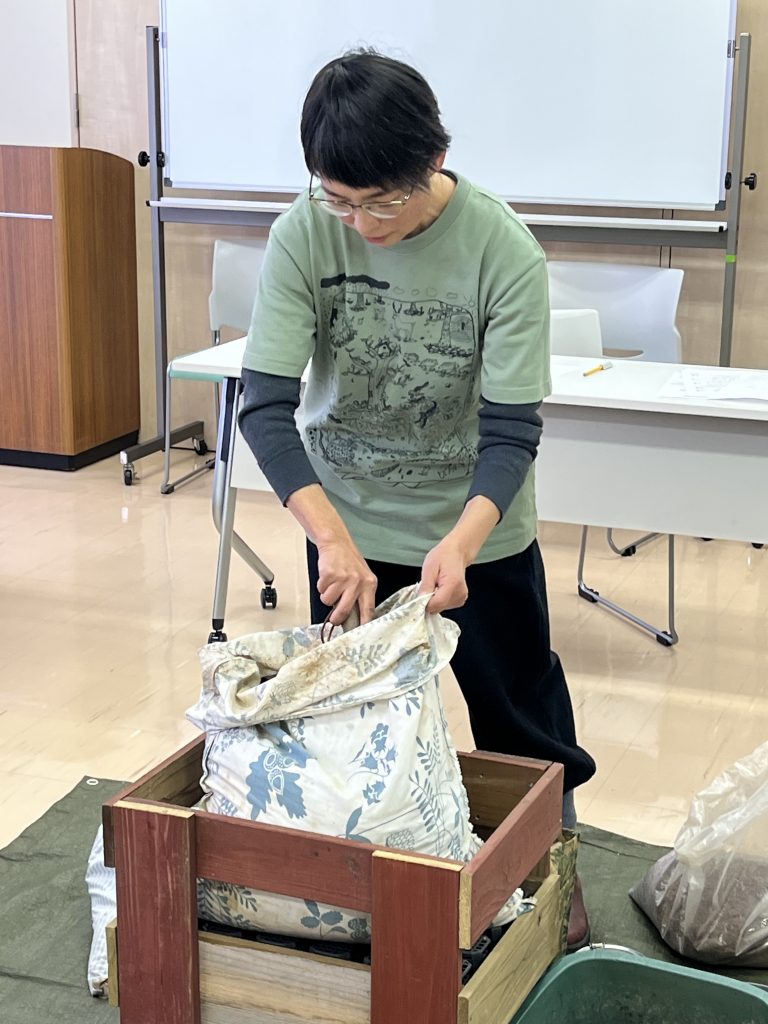

上の写真は、剪定枝葉を現場でチップにしている様子(チップは、土の上に散布します^_^’)と、生ごみを分解するコンポストの講習会の様子です。

また、冒頭の写真は、最近よくさせてもらうバイオネストという、ランドスケープデザイナーの田瀬理夫さんが考案された、剪定枝葉と落ち葉を循環させ、風景にもなる手法の様子です。(チップは少々燃料を使いますが、これは全く使わない優れた方法です。)

廃棄物にされ、図らずも生態系の外に追いやられている有機物をゴミにしない方法を、伝えたり、実践することを、これからも地道に続けていきたいと思います。